2007年12月16日

"THE LION " by YOUSSOU N'DOUR

放送開始からもう10年が経ってしまったけれども、ホンダのステップワゴンのCMで「コドモトイッショニドコイコウ」といって、ザ・ビートルズ(The Beatles)の「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ(Ob-la-di, Ob-la-da)」を軽快に唄っていたのが、このヒト、ユッスー・ンドゥール(Youssou N'Dour)。

CM制作者サイドから「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ(Ob-la-di, Ob-la-da)」をこのヒトに唄って欲しいという要請の下に、実現したこのCM(CMに使用される洋楽曲は通常、既製曲が多いので、珍しいエピソードと言えます)、その後、映像は違えども、このユッスー・ンドゥール(Youssou N'Dour)が唄ったヴァ−ジョンは約5年間(1996年5月〜2001年2月)もの永きに渡って使用されました。

read details "THE LION " by YOUSSOU N'DOUR

posted =oyo= : 22:02 | comment (0) | trackBack (0)

2007年11月23日

エリック・ドルフィー・アット・ザ・ファイブ・スポット Vol.1(ERIC DOLPHY AT THE FIVE SPOT VOL.1 WITH BOOKER LITTLE AND MAL WALDRON,RICHARD DAVIS,EDDIE BLACKWELL)

最初に聴いたエリック・ドルフィー(Eric Dolphy)は『アウト・トゥ・ランチ(Out to Lunch)』で、スイング・ジャーナル誌の増刊号かなんかのCDお薦めアルバムかなんかが、きっかけだったと思う。

静鎰で抽象的で、情緒を排除したクールな質感が、結構、気に入ってヘヴィー・ローテーション化しかけた頃に、当時の先輩N氏から「エリック・ドルフィー(Eric Dolphy)ならば、『エリック・ドルフィー・アット・ザ・ファイヴ・スポット VOL.1(Eric Dolphy at the Five Spot, Vol. 1 With Booker Little And Mal Waldron,Richard Davis,Eddie Blackwell

)』を聴かなきゃあ」の一言に乗せられて購入したところ、そこには、『アウト・トゥ・ランチ(Out to Lunch)

』とは全く異なるエリック・ドルフィー(Eric Dolphy)がいた。

posted =oyo= : 19:36 | comment (0) | trackBack (0)

2007年10月21日

"Rust Never Sleeps" by Neil Young & Crazy Horse

例えば、本作品のアルバム・カヴァーでのアーティスト名の表示に使用されたテクノ・ポップ(Electropop)なタイポグラフィ(Typography)とか、本作品の映像版でステージ狭しと駆け回るジャワ族(Jawa) from 『スター・ウォーズ

(Star Wars Episode IV -A New Hope-)なキャラクターとか、妙に、時代のキブンにおもねったディティールが気になる。ちなみに、本作品の為に決行された、演奏ナンバーの殆どが未発表の新曲で占められていた、大胆不敵で前代未聞な全米ツアーが行われたのが1978年。

誰しもがテクノ・ポップ(Electropop)でスペース・オペラ(Space Opera)なはしかにかかっていた時代、ニ−ル・ヤング(Neil Young)、お前もかぁ、仕様がないなぁというモードに突入したくなるのだけれども、実はそうぢゃないんだよ、という文脈になります。

read details "Rust Never Sleeps" by Neil Young & Crazy Horse

posted =oyo= : 20:32 | comment (0) | trackBack (0)

2007年09月23日

"FOR THE LOVE OF HARRY : EVERYBODY SINGS NILSSON"

本作品のアルバム・ブックレットに記載されたクレジットを読んでいくと、何かと眼に止まるのが次の表記です。

「courtesy of〜」

辞書的には、「 by courtesy of〜」と使用される熟語で「〜の好意によって」とか訳されます。

一応、大学受験に使用した英和辞書に例文と共に表記されていて、予備校での朱筆の跡があるけれども、実際の試験には、とんとお目にかからない熟語です。

[例文] This concert was presented by courtesy of the German goverment.(=この音楽会はドイツ政府の好意による提供でした。小学館新選英和辞典より)

どちらかと言うと、洋楽のアルバムでのジャケット・クレジットで見かける頻度が高い熟語ですが、皆さんは如何でしょう?

[例文] Randy Newman appears coutesy of WARNER BROS.RECORDS INC.(=ランディ・ニューマンはワーナ−・ブラザーズ・レコード株式会社の好意によって本作品に参加している。)

つまり、ランディ・ニューマン(Randy Newman)は、ワーナ−・ブラザーズ・レコード株式会社(WARNER BROS.RECORDS INC.)との契約下にあるものの、その契約の特例として本作品に参加している、という意味です。何故、そういう事が起こりうるのか?

例えば、契約を交わしている主体同士のチカラ関係だったり、契約の主旨を曲げてまでその作品に参加させる意義(プロモーション・タイアップとか)を各々が見い出し得るとか、いろいろな台所事情があると思います。

しかしながら、この「coutesy of〜」という熟語を見い出したならば、レコード会社の枠を跳び越えて、契約の垣根を跳び越えて、アーティストが主体的に行動した結果だと看做せば、宜しい。

そして、この作品は数多くの「coutesy of〜」に支えられて完成した作品であるのです。

read details "FOR THE LOVE OF HARRY : EVERYBODY SINGS NILSSON"

posted =oyo= : 10:50 | comment (0) | trackBack (0)

2007年08月19日

『ダウン・アンド・アウト・ブルース』 by サニー・ボーイ・ウィリアムスン(Sonny Boy Williamson Sings "Down And Out Blues")

例によって、ジャケット買いの一枚。

路上に横たわる、どこから観てもホームレス(サニー・ボーイ・ウィリアムスン II(Sonny Boy Williamson II)ことライス・ミラー(Rice Miller)かと想ってしまった程。21世紀(the 21st. century)の最初の十年の、最終コーナーに差し掛かった現在制作された新作ならばいざ知らず、1959年発表の作品ならば、そんな下手な演出等しない。勿論、ホンモノのヤバい親爺なのだ。

read details 『ダウン・アンド・アウト・ブルース』 by サニー・ボーイ・ウィリアムスン(Sonny Boy Williamson Sings "Down And Out Blues")

posted =oyo= : 00:32 | comment (0) | trackBack (0)

2007年07月21日

『カット』 by スリッツ("Cut" by The Slits)

このシリーズで前に紹介したスプリームス(The Supremes)が、1960年代を代表する女性グループだとしたら、パンク(Punk)以降の音楽を代表する女性グループが、このスリッツ(The Slits)。勿論、一般的な知名度とかはスプリームス(The Supremes)に遥かに劣ってしまうけれども、その衝撃性とか彼らの立ち位置とかは、"女性"というこの形容句が必要なのだろうか?という程に、オリジナリティーに満ちている。

read details 『カット』 by スリッツ("Cut" by The Slits)

posted =oyo= : 15:06 | comment (0) | trackBack (1)

2007年06月23日

"Love Child" by Diana Ross And The Supremes

もちろん、「恋はあせらず(You Can't Hurry Love)」や「ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ (Stop! In The Name Of Love)」は大好きだけれども、なぜだか個人的にはスプリームス(The Supremes)のベスト・チューンは、このアルバムの表題曲「ラブ・チャイルド(Love Child)」という事になっています。

それは何故かと言うと、あの曲のオープニング、イントロから唄が入るまでのぐんぐんと高みに持って行く高揚感が好きだからなんです。

read details "Love Child" by Diana Ross And The Supremes

posted =oyo= : 12:41 | comment (0) | trackBack (1)

2007年05月26日

"Down by the Jetty" by Dr.Feelgod

洗練からも程遠く、だからと言って粗野でもない。

ひとことで云えば、不器用。これしか出来ない。

だからこそ、潔い。これを演るしかないんだ、と。

read details ""Down by the Jetty" by Dr.Feelgod"

posted =oyo= : 14:28 | comment (0) | trackBack (0)

2007年04月28日

"The Fillmore Concerts" by The Allman Brothers Band

と、いうわけで、いつもの様に稚拙な、模写とも言えない様な悪戯描きが右横に掲載されているわけだけれども、タイトルに掲げられているアーティスト名と作品名を見比べて、違和感を感じている方も多々いらっしゃる事でしょう。

本作品は、この作品がオリジナルな形態で発表されてから、20周年が経過した事を記念して発表されたものです。

read details ""The Fillmore Concerts" by The Allman Brothers Band"

posted =oyo= : 21:12 | comment (0) | trackBack (0)

2007年03月24日

『イヴェント '76』 by アレア(Event '76 by Area)

ジャケットは、ボリス・カーロフ(Boris Karloff)主演の映画『フランケンシュタイン(Frankenstein)』の一挿話から。

少女と邂逅した"怪物(The Monster)"がほんの一瞬の癒しを得るシーンで、この後に二人の遭遇は悲劇的色彩を帯びる訳だけれども、ここでは"怪物(The Monster)"は、その意味を訝しがりながらも少女から手渡された一輪の花を手にし、少女の顔には笑みが浮んでいる。

read details "『イヴェント '76』 by アレア(Event '76 by Area)"

posted =oyo= : 22:56 | comment (0) | trackBack (0)

2007年02月25日

ライヴ・フロム・サウンドスケープ by サン・ラ・アーケストラ(Live from Soundscape by Sun Ra Arkestra)

サン・ラ(Sun Ra)という人物がナニモノであり、彼が率いるアーケストラ(his Arkestra)がナンなのかを語る前に、先ずはこれを聴いてもらいたい。

ハル・ウィルナー(Hal Willner)のプロデュースによる一連のトリビュート企画の第4作『Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films』 に収録されている「Pink Elephants On Parade」。

read details "ライヴ・フロム・サウンドスケープ by サン・ラ・アーケストラ(Live from Soundscape by Sun Ra Arkestra)"

posted =oyo= : 21:49 | comment (4) | trackBack (0)

2007年01月27日

カレイド・スコープ by スージー・アンド・ザ・バンシーズ(Kaleidoscope by Siouxsie and the Banshees)

彼らにとってのニ度目のデヴュー・アルバムと言ってよい1980年発表の通算第三作。

彼らを知るヒトから観れば、代表作は絶対にこれではないと怒られそう、っつーか絶対に怒られるに決まっているのだけれども、仕様がない。第一にこの投稿記事シリーズの原則である、ポートレイトを素材にしたジャケット作品が限られている。そして、やっぱり個人的には愛おしい作品だったりするんです。

read details "カレイド・スコープ by スージー・アンド・ザ・バンシーズ(Kaleidoscope by Siouxsie and the Banshees)"

posted =oyo= : 12:13 | comment (0) | trackBack (0)

2006年12月23日

"FIRE" by OHIO PLAYERS

何も言わなくても、ジャケットを観ればどんな音楽なのかすぐに分かってしまう、そういう秀逸なジャケットの見本の様な作品です。

read details ""FIRE" by OHIO PLAYERS"

posted =oyo= : 21:44 | comment (2) | trackBack (0)

2006年11月30日

グガン:イントロデューシング・タケオ・モリヤマ by 山下洋輔トリオとブラス12

山下洋輔の良き聴き手とは断言出来ないし、まぁ、もともと断言する必要はないと思うのだけれども、それよりは、山下洋輔の良き読み手かもしれないという、奢った邪な考えは時折、頭の中を掠めるのだ。

read details "グガン:イントロデューシング・タケオ・モリヤマ by 山下洋輔トリオとブラス12"

posted =oyo= : 00:15 | comment (0) | trackBack (0)

2006年10月29日

"Homebrew" by Neneh Cherry

作品の完成度で言えば本作『Homebrew』ではなくて次作『Man

』かもしれないし、一番好きな彼女はやっぱりリップ、リグ&パニック(Rip Rig + Panic)で最初に出会った時かもしれない。でも、あえてこの作品を推すのは、いつもの様にジャケットのせいです。

read details ""Homebrew" by Neneh Cherry"

posted =oyo= : 12:46 | comment (0) | trackBack (0)

2006年09月30日

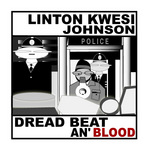

"DREAD BEAT AN' BLOOD" by LINTON KWESI JOHNSON

いつもの様にジャケットを観る。

警察官が見守る中、手前に並んでいるであろう群集に向って、トラメガで話しかけている黒人男性がいる。

彼は何を語っているのであろうか? 否、その内容よりも気になるのは、その黒人男性のうちひしがれた様な表情である。

彼は群集を煽り熱くアジテーションしている様にも見受けられないし、その逆に、体制側(≒白人側)に与したアンクル・トム(Uncle Tom)にも観えない。群集にも体制にも受け入れられない孤独をこの写真に感じるのは、僕だけだろうか?

read details ""DREAD BEAT AN' BLOOD" by LINTON KWESI JOHNSON"

posted =oyo= : 20:22 | comment (0) | trackBack (0)

2006年08月25日

ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン(HELEN MERRILL)

ヘレン・メリル(HELEN MERRILL)御本人はこのジャケット写真大ッ嫌いだそうだけれども、そりゃそうだよね。当時25才の女性的には、この眉間に皺が寄った顔のアップはちょっと耐えられないかも? それに彼女のヴォーカル・スタイルはホーン・ライクという表現が使われる程。クールで知的(悪く言えば情感不足)な唱法で、ひと呼んで「ニューヨークの溜息」。ちょっと意趣ちがいかもしれません。

勿論、ジャズ・ヴォーカルのジャケットという文脈では、美しい構図である事には間違いがありません。手前に配したヴォーカル・マイクに副ってスクエアにレイアウトされたシンガーの名前と収録楽曲のコンポジションは素直に端正であると言いたい。

read details "ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン(HELEN MERRILL)"

posted =oyo= : 23:40 | comment (2) | trackBack (1)

2006年08月02日

『ドリーミング』 by ケイト‐ブッシュ(THE DREAMING by KATE BUSH) side B

このジャケットのモチーフになった"With a kiss I'd pass the key..."「くちづけで鍵を渡す」、これは、アルバム収録曲「ハウディニ(Houdini)」の歌詞の一節です。

ちなみに「ハウディニ(Houdini)」とは、20世紀初頭に活躍した奇術師の名前。一般的にはフーディーニ(Houdini)と日本語表記される。誤訳というには大袈裟だけれども、まぁ、そういう事です。

縄抜けとか脱出術とか今で言うイリュージョンの魁けとなったヒトで、先代の引田天功みたいなヒトです。そして、その生涯は『魔術の恋(Houdini)』(1953年発表)として映画化もされています。おまけに、フーディーニ(Houdini)というラップ・グループや、シアトルのオルタナティブロック‐バンド、メルビンズ(Melvins)の作品にも『フーディーニ(Houdini)』がありました。つまり、一奇術師という枠を超えて、その生涯や行動がロック以降の世代にもクリエイティヴな影響を与え続けている方と言えます。

また、このハウディニ(Houdini)、もといフーディーニ(Houdini)は、己の死を賭して、「死後の世界」を証明しようとしました。「ハリー・フーディーニの暗号」と知られるそのエピソードは説明すると長くなるから詳細はこちらを御覧下さい。

そして、勿論、フーディーニ(Houdini)もとい「ハウディニ(Houdini)」という曲は、彼の生涯とその死後のエピソード「ハリー・フーディーニの暗号」にインスパイアされた作品です。詳しくはこちらの歌詞(オリジナル / 訳詞)を御覧下さい。

read details "『ドリーミング』 by ケイト‐ブッシュ(THE DREAMING by KATE BUSH) side B"

posted =oyo= : 23:57 | comment (0) | trackBack (0)

2006年07月31日

『ドリーミング』 by ケイト‐ブッシュ(THE DREAMING by KATE BUSH) side A

今回も、謎めいたジャケットの話から。

一見、女性シンガーならではの本人をフィーチャーしたポートレイト風の写真ながら、アルバム‐タイトルの「夢」は「夢」でも、「白日夢(daydream)」ならぬ「悪夢(nightmare)」的な様相を、それは呈している。

アルバムを手に取ってひっくり返して裏ジャケットを観てみると、アーティスト名と収録楽曲名に混じって、"With a kiss I'd pass the key..."。「くちづけで鍵を渡す」そう言われてまたアルバムをひっくら返すと、正装した(?)男性の頭を鷲掴みにした女性の口の中には、金色に鈍く輝く鍵がある。

read details "『ドリーミング』 by ケイト‐ブッシュ(THE DREAMING by KATE BUSH) side A"

posted =oyo= : 00:32 | comment (0) | trackBack (0)

2006年07月02日

『オート・ダ・フェ』 by SPK(Auto Da Fe by SPK)

精神病患者とその看護師が結成した音楽ユニットと書くと、どういうものを想像するのだろうか?そして、一体、彼らはどんな音楽を奏でると想像するのだろうか?

勿論、その音楽は万人向けのものでもないし、だからと言って精神病治療の一環として行われた医療行為でもない。

だろう、恐らく。

どちらかと言えば、その精神病者の観るひずんだ夢やゆがんだ視野を、さらに拡大して肥大化させるものと、一般の音楽リスナーは思うだろう(余談だけれども、「ひずんだ」も「ゆがんだ」も「歪んだ」って書くんですね)。

でも、メロディ・リズム・ハーモニーといった音楽の三要素の箍をとっぱらい、ただ只管に大音量の音響に身を委ねている事のキモチよさも忘れる事は出来ない。

だから、無自覚にあなたに勧める事はしないけれども、僕は好きですと、ここでは書いておく。

read details "『オート・ダ・フェ』 by SPK(Auto Da Fe by SPK)"

posted =oyo= : 19:51 | comment (0) | trackBack (0)